・衛生管理者の資格について知れる

・衛生管理者の合格率、難易度が知れる

・取得するメリットを知れる

衛生管理者を受けようと思うけど、どんな資格なの?

この記事では衛生管理者者の内容について解説するよ!

多くの業種で即戦力として活躍できるよ!

製造業の転職求人内容に、必須資格と記載がある企業があるよ!持っているだけで年収アップも狙えるよ!

私の衛生管理者の取得履歴!

第二種2017年取得!

第一種2018年取得!

勉強を効率よく行えば誰でも取れる資格だよ。

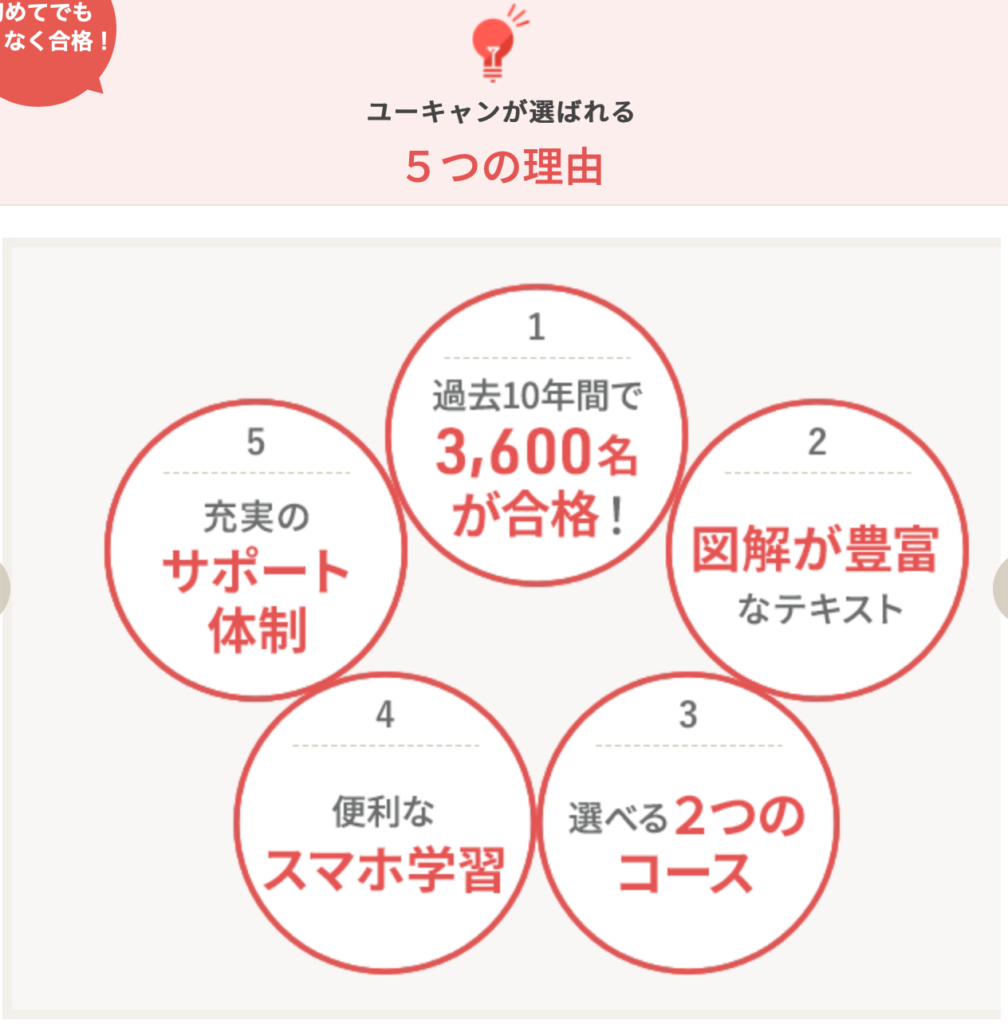

独学勉強が苦手な方、何度か不合格になった方はユーキャン通信講座がおすすめです。手厚いサポートと効率よく勉強できます。

衛生管理者の資格取得におすすめの種類。第一種とは?

冒頭にも説明しましたが、衛生管理者の資格は第一種・第二種の2種類に分かれます。

その中でも第一種は、職場の労働環境を管理する目的があります。実用性が高く、特に人気が高い資格です。

多くの業種でニーズが高く、必須の資格。

衛生管理者の資格は第一種は全ての業種に適応でき、企業から必要とされる資格です。一定数の企業であれば選任する必要もあります。

そのため、多くの業種で必要とされニーズが高いです。

衛生管理者第一種がおすすめ。試験内容を詳しく。

非常に人気の高い試験です。受験者が多いため、ほかの試験に比べてテキストや講座などが充実しており、学習しやすい環境が整っています。また、試験回数が多いもの人気の理由です。

衛生管理者第一種、第二種の試験内容について

第一種、第二種の出題形式は五肢択一です。マークシートになります。

実技なし、試験時間は3時間となります。

電卓の使用は不可です。

マーク・カードを使う筆記試験

・第一種、二種/五肢択一式

実技試験

・なし

試験時間

・第一種、二種:3時間

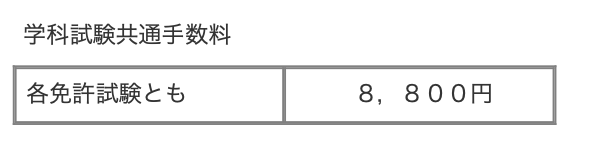

衛生管理者の受験手数料について

衛生管理者の受験手数料は8,800円です。※2023年10月時点の価格です。

第一種と第二種でも金額は同じです。

一万円近い金額なので決して安い金額ではないと思います。

出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会

試験勉強で重要なポイント、コツ12選

ここでは勉強方法について解説します。効率よく勉強するためのポイントやコツについて説明します。

- 受験資格の確認

- 科目、問題数、合格基準を調べる

- 合格率を調べる

- 試験日を調べる

- 勉強スケジュールを決める

- 勉強時間を確保、習慣化

- 過去問題を数年分を解く

- 間違った問題の解説を理解する

- テキストを読んで知識を増やす

- 試験を想定し過去問題を解く

- 諦めず継続して勉強する

- 同僚に負けない気持ちを持つ

受験資格の確認

まずは受験資格を理解することが大切です。

なぜなら、受験資格がないと受験できないため。

実際に国家試験の受験資格がないと試験は受験できません。 私の先輩で受験資格もないままテキストを購入してしまう方がいました。

そのため、受験資格を早い時期に確認しておくのが重要です。

科目、問題数、合格基準を調べる

科目、問題数、合格基準などを調べておきましょう。

理由は、合格をイメージするため。

例えば、合格基準が科目別で60%以上の試験と複数の科目別で40%以上、かつ合計が60%以上の試験では勉強方法は異なります。

そのため、科目、問題数、合格基準を調べておきましょう。

危険物取扱者は各科目60%以上必要です。

合格率を調べる

資格種類別、年代別で合格率が開示されます。。

なぜなら、合格しやすさの確認のため

実際に私も、合格率は必ず見ています。 合格率が低い場合はしっかりと勉強をしないといけません。

そのため、合格率を把握することは重要です。

試験日を調べる

危険物は試験日の多い資格です。 試験日を把握しましょう。

理由は、受験可能か確認するため。

例えば、大きなイベント(結婚式、会社の業務)があると、試験に行けません。

そのため、試験日を調べておきましょう。

年間何度も試験が開催されています。 間違いのないようにしてください!

勉強スケジュールを決める

受験すると決めたら勉強のスケジュールを決めましょう!

なぜなら、勉強時間の確保のため。

実際に私はよく試験日から逆算し、正解率の目標を設定します。 この目標を達成するために日々勉強に励みます。

以下は私の例です。仮に1ヶ月前から勉強を開始した場合です。

試験前に合格率を引き上げておく必要があります。

・試験4週間前:過去問を行い、実力をテストする。

・試験3週間前:過去問正解率40〜50%を目指す。

・試験2週間前:過去問正解率60〜70%を目指す。

・試験1週間前:過去問正解率80〜90%を目指す。

目標設定は重要! モチベーションをキープしつつ勉強しましょう!

勉強時間を確保、習慣化する

スケジュールを設定できた方は、勉強時間を確保、習慣化しましょう。

理由は勉強時間の確保が難しいため。

例えば、1日30分でも勉強する習慣を身につけてください。

また、仮に1ヶ月間で取得する場合、その1か月間だけでも1日30分〜60分勉強時間を継続してください。

そのため、勉強時間を確保、習慣化しましょう。

短期間で合格するためには勉強を習慣化しましょう。

過去問題を数年分を解く

具体的な勉強方法ですが、最初に過去問題を数年分解きましょう。

なぜなら、試験の特徴、傾向をつかむため。

私の実体験ですが、テキストから勉強を読み始めてすぐ挫折しました。 試験合格が目的ならテキスト内容を全て理解する必要がありません。

そのため、最初に過去問題を数年分解きましょう。

とは言え、過去問題以外の問題も出ますので、後々テキストを活用しましょう!

間違った問題の解説を理解する

過去問題で間違った問題の解説を理解しましょう。

理由は正解率を上げるため。

実際に間違った問題は何度も間違える傾向があります。 また、科目によっては10問しかありません。 復習をしないと、その1問を捨てるようなものです。

そのため、間違った問題の解説は必ず理解してください。

間違った内容をまとめておくと後で見返すことができるよ!

テキストを読んで知識を増やす

過去問題を解いたあとは、テキストを読んで知識を増やすもオススメです。

なぜなら、問題以外の知識を増やすため。

例えば、過去問題の問題以外も出題されます。 過去問題以外の問題に対応できるようにテキストで勉強しましょう。

そのため、テキストを読んで知識を増やしましょう。

試験を想定し過去問題を解く

ここまできたら、一度試験を想定し過去問題を解きましょう。

理由は、試験を想定するため。

実際に試験時間がなくなる場合があります。 試験ペースがわからないまま試験をしてはもったいないです。

そのため、試験を想定し過去問題を解くのをお勧めします。

試験時間や部屋を変えてみるのがオススメです。

諦めず継続して勉強する

点数が伸び悩んでいても、諦めず継続して勉強しましょう。

なぜなら、継続して勉強することが何より大切のため。

私の実体験ですが、何度勉強をしても正解率が伸び悩んでいる時期もありました。 しかし、諦めず勉強して合格することができました。

そのため、諦めず継続して勉強する。

同僚に負けない気持ちを持つ

勉強のポイントとして、同僚に負けたくない気持ちを持って勉強するのもオススメです。

理由は続けるためのモチベーションになるため。

実際、誰かに負けたくないと思うことで勉強を続けることができます。

そのため、同僚や誰かに負けたくない気持ちを持って継続しましょう。

後輩など絶対に負けなくないなどそのような考えを持ちましょう!

正解率が上がらない、不合格となった方向けの勉強方法、コツ5選

上記のような内容で勉強をしていてもなかなか正解率が上がらない方もいると思います。

そんな方は下記の5選を試してみてください。

勉強時間を確保できてない。

一番多い理由だと思いますが、勉強する時間がないと感じている方も多いはずです。

そんな時は資格合格した際にどれぐらいの利益を獲得できるか思い出すようにしましょう。

また、ご自身の生活習慣を書き出してみることをオススメします。

なんとなくスマホを触っている時間、通勤通学の時間、サブスクの動画を見ている時間などなど勉強に当てれる時間が本当にないのか?一度見直してみてください。

勉強が間違ってないか確認

上記のような方法で行えば、自然と正解率は上がります。 何度もやっているにも関わらず正解率が伸びない場合、何か方法が間違っている可能性があります。

以下のような内容がないか一度確認してみてください。

・やってるだけで、内容を理解できていない。

・間違った覚え方をしている。

・過去問題に出題されてない内容を勉強している。

間違えやすい問題の要点をまとめる

間違えやすい問題は個人によって異なりますが、間違えてしまう人は何度も間違えてしまいます。 間違えた内容に対して、すべて要点をまとめ直して正解率を上げる必要があります。

なんとなく覚えにく問題はあると思います。これをやるだけで、試験直前に確認もできるのでとても有効です。

同じような問題だけを繰り返し解く

先ほど説明した内容と同じような内容ですが、少し勉強方法を変えてみましょう。

なかなか正解率が上がらない方は、同じような問題を集中して行うことも非常に有効です。

繰り返し行うことで知識や理解を自然と深めることができます。

例えば、危険物に関する法令の『問1.第4類の危険物の品目』に関する問題があった場合、同じようながないかを探して、それを解くのを繰り返し行う。年別でも問題ありません。

同じ問題を反復して行うイメージです。

正解率100%を取らないといけないと思い込んでいる

とはいえ何度やっても覚えられない問題があるかと思います。これは最終手段のような考え方ですが、思い切ってその問題を捨てる(覚えない)って方法もあります。

合格基準は科目ごとに40%以上、かつ、全体正解率が60%以上の正答率で合格となります。

そのため、各科目で間違えていい問題数は以下の通りです。最終手段ですが、この考え方も重要です。

科目①関係法令(有害業務):

正解数 6問/10問

科目②関係法令(有害業務を除く):

正解数 4問/7問

科目③労働衛生(有害業務):

正解数 6問/10問

科目④労働衛生(有害業務を除く):

正解数 4問/7問

科目⑤労働生理:

正解数 6問/10問

以上が正解率が上がらない、不合格となった方向けの勉強方法、コツ5選について説明しました。 この内容を理解することができれば独学でも十分合格を目指すことが可能です。

計画的に勉強することが苦手な方や、少しでも効率よく勉強したい方は通信講座を検討してみてください。

勉強におすすめのテキスト、参考書

衛生管理者のテキストは数多くあります。 おすすめのテキストを紹介して行きます。

よく出る論点をまとめて確認できます。

効率よく勉強したい方には、ユーキャン衛生管理者がおすすめです。

改訂版 この1冊で合格! 村中一英の第1種衛生管理者 テキスト&問題集 [ 村中 一英 ]

価格:1,870円(税込、送料無料) (2023/10/22時点)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=20706568&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4171%2F9784426614171.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

!["[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]" "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]"](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=20535160&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5934%2F9784046055934_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=20822894&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4934%2F9784300104934_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)