・製造業から若手が離れる理由は?

・製造業から人手不足への対策は?

・収入を増やす方法は?

こんな悩みを解決できます!

高校卒業後、大手化学メーカー勤務歴14年経験。2022年に同業種に転職して年収200万円アップした私が解説します。

【今すぐ現状を変えたい方必見!】モグラ主任の公式LINEで完全無料プレゼント中!

「工場勤務×副業」で安定的に収入を得ましょう!

製造業の実態は?減少する背景6選

まず、製造業の働き手が不足する背景6選について解説します。

- 有効求人倍率の高さ

- 労働人口の減少

- 新規求人数の減少

- 技能人材の不足

- 外国人労働者の採用停滞

- 中小企業における採用競争の激化

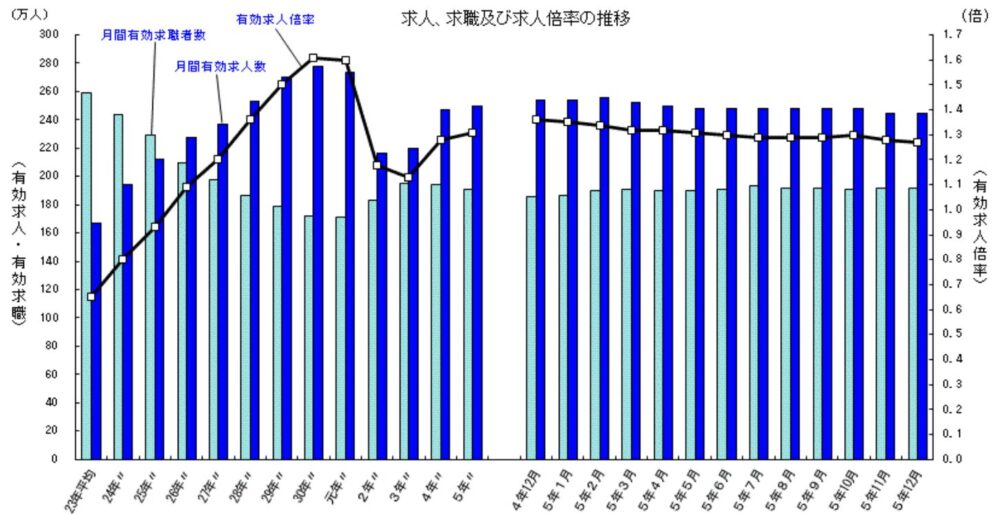

有効求人倍率の高さ

厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)」が発表され、製造業の有効求人倍率は1.74倍となっています。

また、全業界の1.27倍を上回り、製造業が他業種よりも人手が不足しているデータとなります。

以下のグラフは全業種の求人、求職及び求人倍率の推移です。

出典:厚生労働省_一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)

そのため、製造業では人手不足が深刻で求人倍率が高い傾向があります。

有効求人倍率とは、求職者1人に対して何件の求人があるのかを示す値!

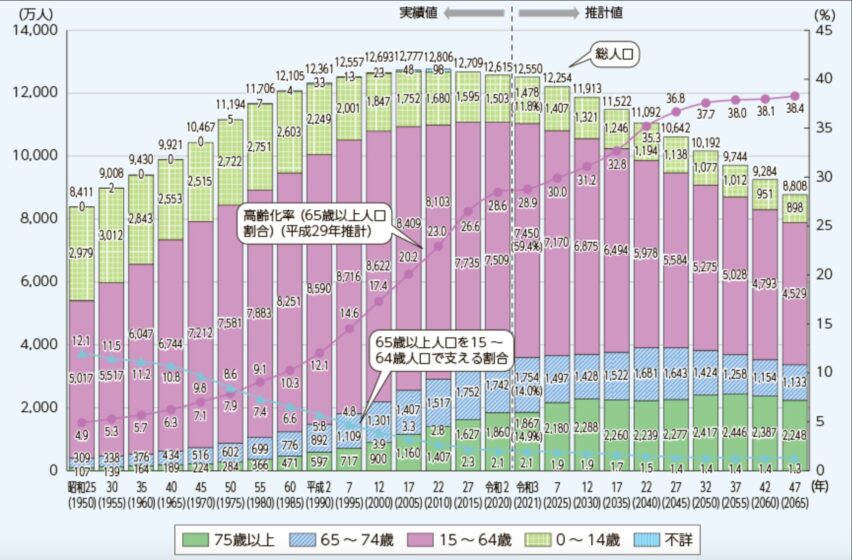

労働人口の減少

製造業の働き手が不足する理由は、労働人口の減少があります。

理由は、少子高齢化が進行しているから。

実際に、国内の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている。

ですので、生産年齢人口の減少により、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小など様々な社会的・経済的課題の深刻化が懸念されます。

新規求人数の減少

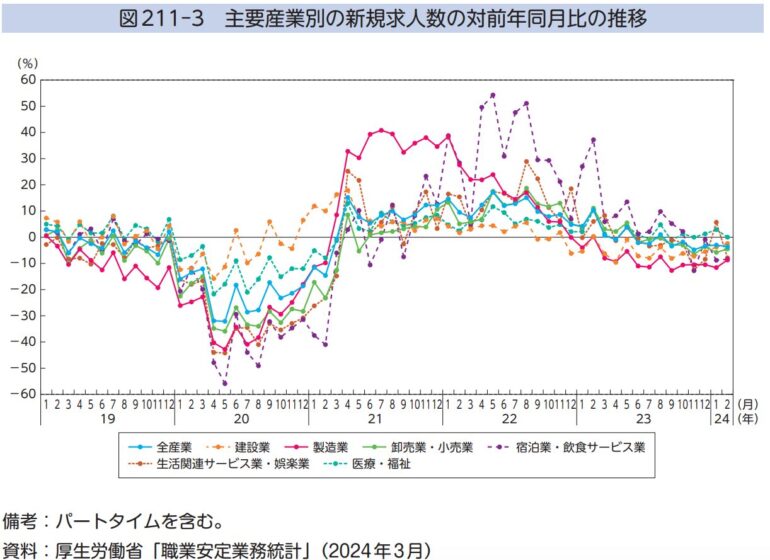

経済産業省の2024年版ものづくり白書では、製造業の新規求人数は2022年1月以降、減少傾向となっています。

背景としては、原料材料費やエネルギーコストの高騰のため。

私の実体験ですが、近年物価高の影響で生産面にも大きな影響を与えています。減量材料費やエネルギーコストを下げるのは難しいため、人件費を削減しています。

そういった社会情勢の影響で、新規採用を控える企業が多いのが理由と言われています。

技能人材の不足

先ほどご説明した通り、製造業の人手不足が深刻であり技能人材も不足しています。

技術の伝承ができないから。

例えば、新しい採用がないと技術の伝承ができません。既存の従業員も高齢化が進んでおり、教育する体力が不足している問題もあります。

そのため、技能伝達などがうまくいかない点が挙げられます。

企業が生き残るためには技能伝達は重要です!

外国人労働者の採用停滞

製造業の人手不足の背景として、外国人労働者の採用停滞があります。

企業側の受け入れ体制が整っていないため。

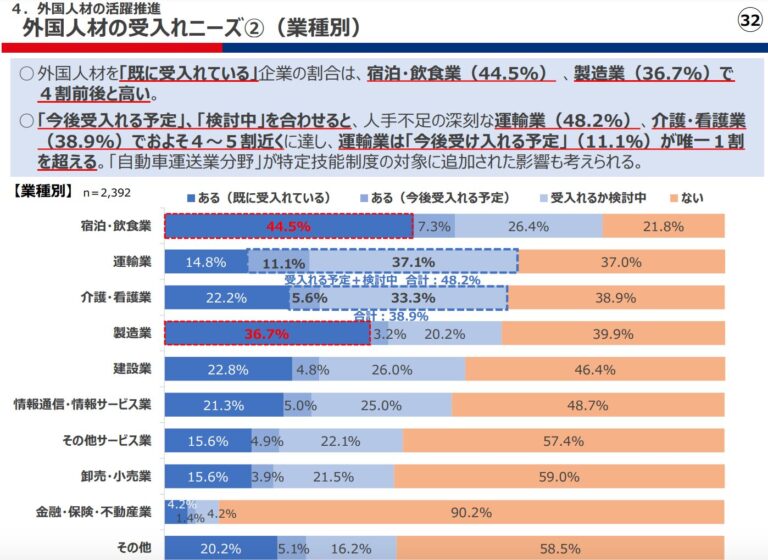

実際に、東京商工会議所が2024年9月5日に「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」について公表した。

出典:東京商工会議所_人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査

製造業の外国人材を「既に受入れている」割合は、36.7%と高い傾向がありますが、それでも人手不足が発生しています。

要因としては、言葉や文化の違いなどが挙げられます。

中小企業における採用競争の激化

製造業の働き手が不足する背景ですが、中小企業における採用競争の激化があります。

中小企業では採用資金が限られているため。

実際に、優秀な人材は大企業が高待遇で採用しており、中小企業は厳しい状況に置かれています。

特に地方の中小製造業は深刻があり、働き手不足が社会問題となっています。

製造業から若者が離れる理由17選

製造業から若者離れる理由17選について解説します。製造業でも働き手不足は深刻で重大な課題ともいえます。

- 少子高齢化による労働人口の減少

- 労働環境の悪いイメージ

- 女性労働者の減少

- 給与と待遇への不満

- キャリアアップの道筋が不透明

- デジタル化への対応不足

- 教育や研修の不足

- 職場文化が古い

- 怪我をする可能性がある

- 長時間労働の常態化

- 働き方改革の遅れ

- グローバル競争の激化による不安

- スキルの汎用性の低さ

- 世間からの認知度の低さ

- 他業種と比較

- 離職率が高い

- 人材の流動が活発

少子高齢化による労働人口の減少

日本の製造業は少子高齢化による労働人口の減少の問題があります。

少子高齢化が進み、労働者の数が激減しているから。

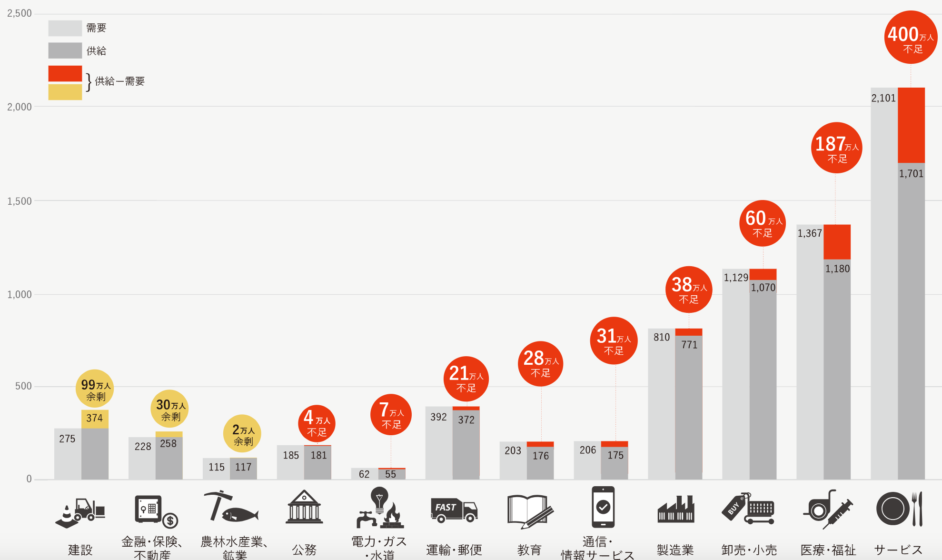

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計 2030」で発表された資料によると、2030年には38万人の人手不足が発生すると予想されています。

このグラフのように製造業以外の業界でも人手不足が深刻です。

労働環境の悪いイメージ

製造業が人手不足になる理由ですが、3K(きつい、汚い、危険)があります。

なぜなら、製造業は「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージが根強いため。

私の実体験ですが、退職する方に理由を聞くと「体力的にきつい」や「思っていたのと違う」などの理由から退職する人が多いです。

そのため、製造業に対して悪いイメージを持つ、若年層の製造業離れが深刻になってます。

とは言え、製造業が悪い面だけではありません!

女性労働者の減少

製造業の人手不足が発生するのは、女性労働者の減少があります。

理由は、過重労働のイメージが根強いから。

製造業では2021年で313万人と推定されており、2002年の403万人とが減少してます。

ですので、女性労働者も不足している状態になります。

給与と待遇への不満

工場勤務は給与と待遇への不満があります。

なぜなら、労働の割に報酬が低いと感じるため。

実際は、必須な資格などや専門知識が必要なため給与は高くなります。また、交代制勤務をすれば手当などがつくので高くなりやすいです。

そのため、特に他業種に比べて初任給や昇給ペースが見劣りする場合、若者が離れてしまいます。

キャリアアップの道筋が不透明

製造業で若者離れがある理由は、キャリアアップの道筋が不透明が挙げられます。

なぜなら、将来のキャリアの幅が狭いイメージがあるため。

例えば、製造業では専門性の高いスキルが重視される一方で、他業種では生かせないと言われています。

そのため、キャリアの幅が狭いと感じるので若者離れが深刻化してます。

昇進の機会が少ないイメージもあるようです!

デジタル化への遅

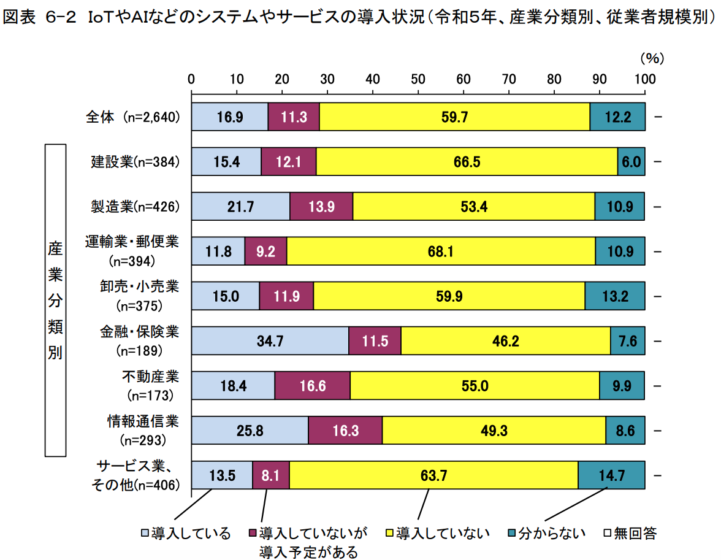

総務省の情報流通行政局 により『令和5年 通信利用動向調査報告書(企業編)』が発表された。

産業分類別におけるデジタルツールの導入割合は、以下の通りです。

出典:総務省 情報流通行政局_『令和5年 通信利用動向調査報告書(企業編)』

特に製造業では、令和5年では、導入している:21.7%、導入していないが導入予定がある:13.9%、導入していない:53.4%、わからない:10.9%という結果になりました。

製造業の約60%がまだ導入できておらず、どんどん置いていかれる状態になります。DXを活用していないとこの会社やばい。と思われるかも知れません。

製造業の一部ではデジタル化や自動化が遅れている企業もあります!

教育や研修の不足

製造業では、教育や研修の不足の懸念があります。

理由は、生産管理が忙しく対応できないため。

実際に、新入社員への教育やスキルアップのための研修制度が充実していない企業があります。その結果、自己成長を実感できずに離職してしまうことが挙げられます。

ですので、教育体制が整っていない企業では悪い印象を与えることがあります。

自ら学ぶことでスキルアップも可能!

職場文化が古い

若者が離れてしまう理由は、職場文化が古い点があります。

なぜならば、価値観が硬直的な人がいるため。

実際に、製造業の職場では20〜50代の広い年齢層があり、40代以上の割合が多い部署があります。そんな部署では、昔からの価値観を重要視する傾向があるので、若者の価値観と合わない場合があります。

そのため、伝統的な風習などが強く残る職場文化に馴染めないと言われます。

特に若い世代は自由で柔軟な働き方を求めています!

怪我をする可能性がある

工場勤務は怪我をする可能性があるのでかわいそうと思われる方がいます。

工場勤務は設備や薬品などを取り扱うため。

例えば、オフィスなどと比べて、工場勤務だと危険度が上がります。不注意や設備が不安全な状態のままで放置されたことによって怪我をする方もいます。

そのため、怪我をするリスクがあるからかわいそうと言われてしまいます。

とは言え、安全ルールを守れば怪我をするリスクは下げれます!

長時間労働の常態化

製造業で若者離れが問題になっている理由は長時間労働の常態化です。

理由は、24時間365日稼働する部署も多いため。

企業によっては繁忙期があり、納期を守るために長時間労働があります。この負担が若者にとって大きなストレスになることがあります。

ですので、製造業は納期が厳しいことが多く、繁忙期には長時間労働が求められることがあります。

働き方改革の遅れ

製造業から若者が離れる理由ですが、働き方改革の遅れがあります。

なぜなら、柔軟な働き方ができない場合もあるから。

私の実体験ですが、製造担当者は在宅勤務やフレックスタイムなどの柔軟な働き方ができない点があります。

そのため、制度はあるものの利用できない点から働き方改革の遅れと感じる方もいるようです。

シフト以外の方は問題なく利用できます!

グローバル競争の激化による不安

続いての理由は、グローバル競争の激化による不安が挙げられます。

製造業は海外との競争が激しいため。

実際に、利益を出すためにリストラやコスト削減の影響を受けやすいです。その結果、安定的に生産することが難しくなり不安を抱く若者もいます。

製造業から若者が離れる理由でグローバル競争の激化による不安が挙げられます。

スキルの汎用性の低さ

工場勤務が負け組と言われる理由で、異業種では使えないノウハウが挙げられます。

なぜなら、専門的な知識が多くそれらが使えない可能性があります。

例えば、『プラントオペレーター』から『営業部署』に異動、転職したら生産管理の専門知識やスキルを発揮する場面は減少します。

そのため、製造業で得られるスキルは業界内で特化している場合が多く、他業種への転職に役立てにくいと感じられることがあります。

世間からの認知度の低さ

製造業から離れてしまうのは、世間からの認知度の低さの点があります。

製造業の重要性が伝わっていないため。

実際に、製造業の製品やイメージが社会に出る露出が少なく、社会的なステータスが低いと感じる若者もいます。

そのため、世間からの認知度の低さから他業界を選ぶ傾向があります。

他業種と比較

製造業から若者が離れるのは、他業種と比較する点が挙げられます。

理由は、他業種はよく見えるため。

例えば、IT業界やサービス業など、若者にとって魅力的な選択肢が増えており、それらに比べて製造業が選ばれにくくなっています。

ですので、他業種と比較すると見劣りすると感じる人は製造業を避けるようになります。

離職率が高い

製造業が人手不足となる理由ですが、離職率が高い点があります。

給与や昇給・評価制度に不満を持つ従業員が多く、離職の原因となっています。

実際に、評価基準の不明確さや評価者による評価のばらつき、評価のフィードバックの不足などが原因となるケースが多いです。

人手不足になってしまう理由で離職率が高い場合が挙げられます。

評価は見てないようでしっかり見られてます!

人材の流動が活発

近年は、人材の流動が活発になる理由が挙げられます。

なぜなら、終身雇用は崩壊しつつあり、転職が当たり前になりました。

例えば、ひと昔であれば、一度入社した企業に生涯勤め上げる方が多かったのです。しかし、現在では働き方が多様化しているので数年に一度転職する方も多くなりました。

そのため、人手不足になる理由は人材の流動が活発なことがあります。

優秀な人材ほど転職されます!

人手不足が工場・企業へ及ぼす影響8選

製造業の人手不足は、企業の存続にさまざまな悪影響を及ぼします。継続して人材が確保できなかった場合に生じる8つのリスクを考えてみましょう。

- 生産性の低下

- 顧客離れ

- コストの増大

- 従業員の疲弊と離職

- 海外流出の加速

- 技術やノウハウの喪失

- 倒産や業界再編の加速

- 地域経済の衰退

生産性の低下

人手不足がもたらす影響は、生産性の低下があります。

なぜなら、従業員が不足することで業務効率が悪化し、生産ラインが止まるリスクが高まります。

実際に、欠員が1名出るだけでも組織には大きな影響がありその人数が増えてしまうと生産活動ができなくなります。

その結果、納期の遅れや製品の品質低下が顕著になります。

長時間労働になると災害のリスクも上がります!

顧客離れ

人手不足がもたらす影響ですが、顧客離れが挙げられます。

納期遅延や品質トラブルが続けば、顧客の信頼を失い、契約打ち切りや新規案件の減少につながります。

例えば、何度か納期遅延があると契約打ち切りになる可能性が十分あり、顧客の数が減少します。

ですので、最悪の結果、顧客離れが深刻になります。

コストの増大

人手不足がもたらす結果ですが、コストの増大があります。

人手不足を補うための高額な外部委託や、従業員への残業代が増え、企業の収益構造が悪化します。

実際に、人手不足になると残った従業員でカバーする必要があります。その結果、従業員の時間外労働が増加しやすくなります。

人手不足になると、コストの増大のリスクもあります。

従業員の疲弊と離職

先ほどと少し重なりますが、従業員の疲弊と離職があります。

人手不足により一人当たりの負担が増加し、過労やストレスが原因で従業員の離職率が上昇します。さらに悪循環が加速します。

例えば、毎月の時間外労働は原則45時間を超えることができるのは年6か月になります。

特定の方に業務が集中すると、従業員が疲弊します。最悪の結果は離職にもつながります。

労働条件の管理は重要!

海外流出の加速

人手不足がもたらす影響は、海外流出の加速があります。

人件費の高騰や供給能力の低下により、取引先が製造拠点を海外に移転する可能性が高まります。

実際に、製造拠点を東南アジアなどに移転した方が損をしなくなるため、移転する企業がいます。また、他の先進国や新興国は経済成長しているため、日本人技術者の海外流出が加速しています。

そのため、人件費の高騰などの影響から、海外流出の加速の懸念もあります。

技術やノウハウの喪失

人手不足がもたらす結果は、技術やノウハウの喪失です。

経験豊富な技術者が退職しても後継者がいなければ、長年培った技術やノウハウが消失し、企業の競争力が大きく損なわれます。

例えば、稼ぎ頭の事業のノウハウが消失すると、一気に品質の低下やトラブルの増加のリスクがあります。

ですので、人手不足の問題を放置し続けると、技術やノウハウの喪失が挙げられます。

倒産や業界再編の加速

人手不足が招く影響ですが、倒産や業界再編の加速する点があります。

市場競争に耐えられない中小企業が次々と倒産し、業界の再編が進む可能性があります。

NHK newsが発表した記事によると、2024年では全国で9901件の企業から法的整理手続きがありました。倒産件数は3年連続で前年を上回っていて2013年以来、11年ぶりの高い水準となりました。

こういった状況が示すように人手不足から倒産するリスクがあります。

倒産しないように対策しましょう!

地域経済の衰退

人手不足が招く最悪のケースですが、地域経済の衰退が挙げられます。

特に地方の製造業が衰退すると、地域の雇用が減少し、地元経済全体が弱体化します。

例えば、製造業が衰退すると、雇用がなくなり人口流出が進み、地域活性化がさらに難しくなります。

そのため、人手不足から地域経済の衰退の可能性もあり得ます。

おすすめの若手離れ対策13選

おすすめの若手離れ対策13選について解説します。最悪の事態を避けるために対策しましょう。

- 労働環境の改善

- 給与・評価制度の見直し

- 若年層へのアプローチ強化

- 女性労働者の積極採用

- 技術継承プログラムの構築

- 外国人労働者の採用拡大

- DXの推進

- 福利厚生の充実

- 柔軟な働き方の導入

- 研修制度の充実

- DXを推進する

- シニア人材の活用

- 採用プロセスの見直し

労働環境の改善

人手不足の解決する方法は、労働環境の改善が挙げられます。

長時間労働の是正や職場環境の整備により、従業員の満足度を高めます。

実際に、長時間労働があると不満を持ちやすくなります。そういった事態を避けるべく従業員の労働時間を管理しましょう。

そのため、まずは労働環境の改善をしましょう。

給与・評価制度の見直し

続いて、不満となりやすい給与・評価制度の見直しする点があります。

適正な報酬と公正な評価制度を導入し、従業員のモチベーションを向上させます。

例えば、仕事量に対して給与や評価が見合ってないと感じると離職率が上昇します。

従業員の給与・評価を見直しがおすすめです。

とは言え、すぐに変更するのは難しいです!

まずは従業員の悩みを聞き出しましょう。

若年層へのアプローチ強化

人手不足の対策は、若年層へのアプローチ強化があります。

製造業の魅力を発信し、若年層の採用を促進します。

若年層の就職、定着率が上がると技術の後継者などの問題が解消します。

そのため、若年層に魅力を発信しながら採用を検討しましょう。

女性労働者の積極採用

企業が抱える人手不足の解消方法は、女性労働者の積極採用です。

女性が働きやすい環境を整備し、多様な人材を活用します。

厚生労働省も女性の採用拡大について、各業界に理解や対策を求めています。女性が働きやすい環境を作ることが重要言われています。

人手不足解消への対策として、女性労働者の活躍が期待されてます。

女性の視点や能力も期待されてます!

技術継承プログラムの構築

人手不足を解消するためには、技術継承プログラムの構築の点があります。

ベテラン技術者の知識を体系化し、若手への教育を強化します。

実際に、業務をこなすだけは技術継承できる訳ではなく、計画的に行うべきです。また、どのような技術力を継承するのかを明確化しておく必要があります。

ノウハウを言語化して継承できる仕組みが必要です。

外国人労働者の採用拡大

人手不足の対策ですが、外国人労働者の採用拡大があります。

国際的な人材を積極的に採用し、多様性を取り入れます。

人手不足する背景でも解説しましたが、製造業の外国人材を「既に受入れている」割合は、36.7%と高い傾向がありますが、それでも人手不足が発生しています。

労働力を増やすために、外国人労働者の採用拡大がおすすめになります。

DXの推進

人手不足の対策ですが、DXの推進です。

自動化やIT技術の導入により、生産性を向上させます。

労働者を雇い、一人作業ができるように教育するには一定の期間が必要ですが、DXで対応できる可能性があります。

ですので、DXで対応できる内容はDXを導入し対応させるのはおすすめです。

福利厚生の充実

人手不足を解消する方法として、福利厚生の充実が挙げられます。

従業員の生活をサポートする制度を整備し、定着率を高めます。

福利厚生が充実すると、離職率が低い傾向があります。また、働きやすさにも直結します。

そのため、福利厚生の見直す余地がある場合は他社の事例などを参考して改善しましょう。

ベビーシッター料金の補助やスポーツジムの費用補助などが人気です!

柔軟な働き方の導入

人手不足を解消するきっかけとして、柔軟な働き方の導入があります。

テレワークやフレックスタイム制を導入し、多様な働き方を可能にします。

私の実体験ですが、生産管理をしながら保全や予算管理などを行う従業員がいます。採用する必要もありますが、採用条件を少し変更するのも有効です。

事務員などのスタッフの働きやすさをアップすると業務効率化につながる可能性もあります。

ジョブローテーションもオススメです!

研修制度の充実

人手不足の解消の対策ですが、研修制度の充実が挙げられます。

従業員のスキルアップを支援し、業務効率を高めます。

実際に、一人で作業できるようになると研修や教育を受ける機会が減少します。その結果、従業員のスキルアップは見込めません。

なので、研修して業務効率化を目指すことで人手がなくても対応できるかもしれません。

シニア人材の活用

製造業の人手不足を解消する対策ですが、シニア人材の活用があります。

経験豊富なシニア層を再雇用し、労働力を確保します。

少子高齢化による労働人口の減少があり若年層が減少しています。また、採用の激化も年々厳しくなっています。

ですので、シニア層を再雇用などで労働力を確保しましょう。

企業イメージの向上

製造業の人手不足を解消する対策は、企業イメージの向上する点が挙げられます。

CSR活動やブランド戦略を通じて、企業の魅力を高めます。

実際に、企業を選ぶ方法で、企業イメージを重要視する人もいます。印象の悪い企業には誰も入社したくないので企業イメージを向上する取り組みが必要です。

自社を客観的に見て企業イメージを改善しましょう。

働いている従業員にとってもプラスになります!

採用プロセスの見直し

人手不足を解消する対策ですが、採用プロセスの見直しです。

採用手法を多様化し、適切な人材を迅速に確保します。

例えば、未経験の人を採用するよりも適切な人材を採用できた方がメリットが出やすいです。

そのため、採用プロセスを見直すことで、求めていた人材を採用しやすくなります。

工場、製造業の将来性3選

将来性がない業種で働きたくないですよね?

ここでは工場、製造業の将来性について解説して行きます。

工場、製造業の将来性はどうなるの? と気になる方は読んでみてください。

それでは解説して行きます!

工場、製造業は廃業する?

工場、製造業の将来性についてですがが、製造業が全て廃業になる可能性は低いです。

なぜなら、各業種で世界1位や世界トップシェアの企業が多くあるため。

例えば、やめとけ!と言われる理由として、『日本の製造業は終わった』など言われてます。製造業が衰退したと感じている方が多いためです。

トヨタ自動車の販売数は売上第1位です。世界シェアは第2位。

あまり知られていませんが、日本の製造業は世界的に見てもすごい!

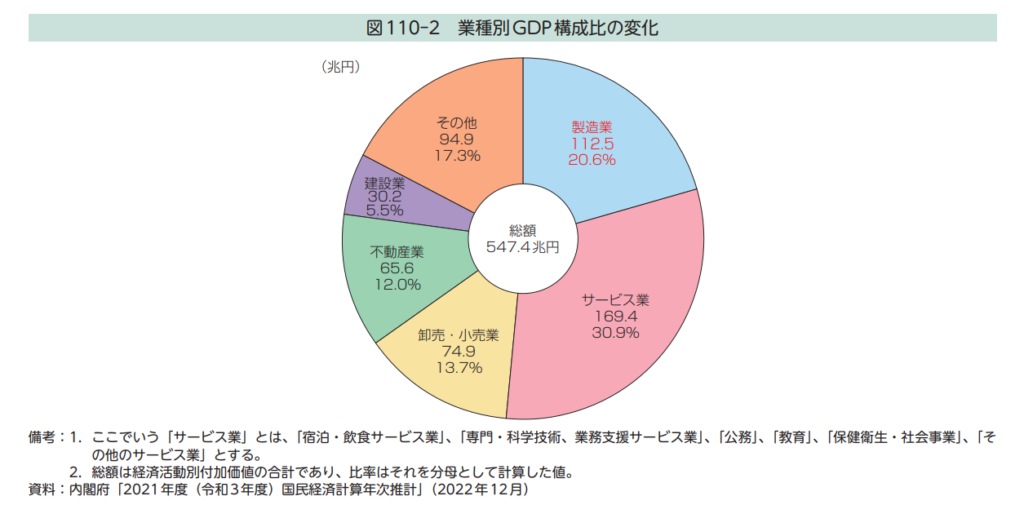

工場、製造業のGDP構成比

製造業は国内の20%の割合を占めています。

日本の経済を支えていると言われてます。

具体例で以下は経済産業省のデータですが、サービス業に次いで製造業が多いです。

出典:経済産業省ー業種別GDP構成比の変化

工場、製造業の労働はロボットに奪われる?

近年では産業用ロボットの出現しており、仕事を奪われる。不安になっている方もいるかと思います。 しかし、今すぐ仕事を奪われることはありません。

なぜなら、産業用ロボットは壊れたり不具合が発生する可能性があり最終的な判断は人が行う必要があるため。

とは言え、製造業に限らず労働者の人手不足は深刻な問題です。 解消するためには産業ロボットに導入が欠かせません。

産業ロボットが本格的に導入されるまでは、スキルアップや転職に目も向けて行動することをオススメします。

まとめ

今回は「製造業若者離れ」について、詳しく解説しました。最後に本記事の内容を振り返ってみましょう。

今回の記事の要点は以下のとおりです。

・製造業の若者離れに対策が必要!

・DX導入で人手不足が解消でき、業務効率化にもつながる!

・収入を増やすなら副業がオススメ!

今すぐ現状を変えたい方必見!

モグラ主任の公式LINEで完全無料プレゼント中!

本業だけの収入で大丈夫?工場勤務、三交代やめる方法はない?

あなたの『自分らしい生き方』の一歩目に役立つ内容なので、見逃さないようにみどりのボタンをタップして受け取ってくださいね!