・危険物取扱者の資格とは?

・危険物取扱者の合格率、難易度は?

・取得するメリットは?

危険物取扱者を受けようと思うけど、どんな資格なの?

この記事では危険物取扱者の内容について解説するよ!

製造業では即戦力として、活躍できるよ!

製造業の転職求人内容に、必須資格と記載がある企業があるよ!持っているだけで年収アップも狙えるよ!

私の危険物取扱者の取得履歴!

乙種4類2006年取得!(丙種2005年取得)

甲種 2016年取得!

勉強を効率よく行えば誰でも取れる資格だよ。

独学勉強が苦手な方、何度か不合格になった方はユーキャン通信講座がおすすめです。手厚いサポートと効率よく勉強できます。

危険物取扱者とは?

ガソリンや薬品などの可燃性物質を安全に扱うため、法的に定められた国家資格が危険物取扱者です。

工場やガソリンスタンドといった現場だけでなく、企業のリスク管理強化を背景に、近年さらに注目が高まっています。

実務やキャリアアップを見据える人にとって、有力な選択肢と言えるでしょう。

ここでは資格の概要と取得メリットを中心に解説し、将来性や昇給などの具体的な利点も紹介します。

資格の概要と国家資格としての位置づけ

危険物取扱者は、消防法などの関連法令に基づき「危険物」の取り扱いを担う専門資格です。

認定された知識と技術を証明することで、事業者や社会から信頼を得やすくなります。大きく2種類の目的、役割があります。

資格の目的・法的根拠

– 法令を遵守し、事故や災害を未然に防ぐための専門知識を証明する

– 国家資格としての公的な信頼性を確保する

続いて、二つ目は以下の通りです。

危険物取扱者の需要と社会的役割

– 製造業や燃料関連など多彩な産業で必須とされる

– 安全対策の中心的存在として企業のリスク低減に寄与

危険物取扱者を取得するメリット

この資格を得ることで、業務範囲が広がり給与面での待遇が改善されやすくなります。

さらに景気の影響を受けにくい安全管理分野において、長期的な安定を確保しやすい点も魅力です。

- キャリアアップ・昇給・資格手当

– 社内で評価される資格手当の支給や昇進につながる

– 他の安全管理資格とも組み合わせることで市場価値を高める - 安定志向と将来性(不況に強い資格)

– 法律に基づいた業務を担うため、常に一定の需要がある

– 有資格者の絶対数が限られ、専門性が高いほど職場で重宝される

取得することで大きなメリットがあります。

若いうちに取得しましょう!

危険物取扱者の業種

危険物取扱者の業種についてです。資格が活かせる仕事、職場の一例です。

- ・化学工業、製薬会社の社員

- ・ガソリンスタンド店員

- ・タンクローリー運転手

- ・消防士

- ・設備管理スタッフ

以上が危険物取扱者について説明しました。

危険物取扱者の資格の種類

ここからは危険物取扱者の資格について説明して行きます。

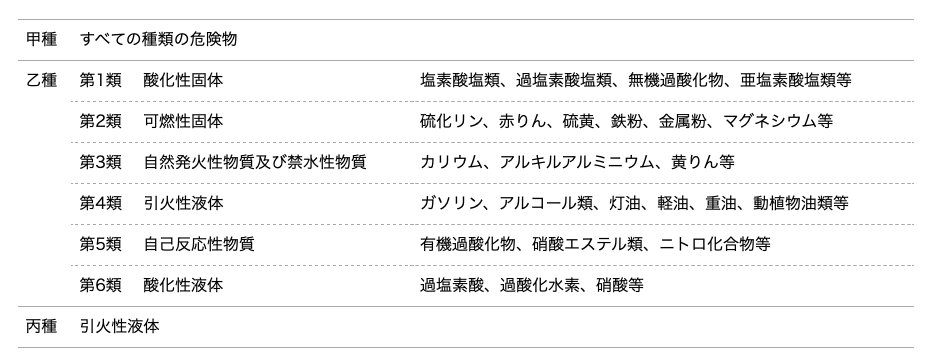

資格の種類として、大きく3種類あります。 分類は1〜6類に分かれています。

丙種→第四類の指定された危険物 ※取り扱える危険物がかなり限定される。

乙種→全6類のうち合格した類のみ ※合格した類の危険物のみ取り扱いが可能。

甲種→1〜6類までの全ての危険物 ※全ての取り扱いが可能。

危険物の区分は8種類

第1類から第6種類に区分されています。

危険物取扱者の資格がないと取り扱いことができません。

以下が分類した内容です。

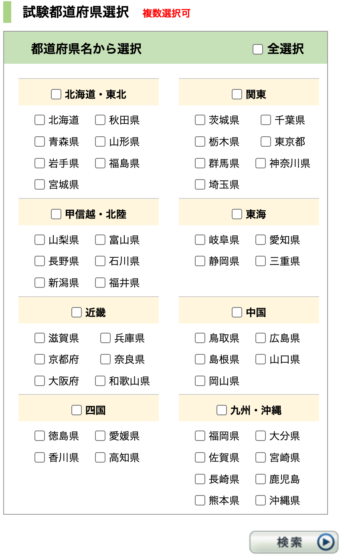

危険物取扱者の試験概要

危険物取扱者の資格の概要について説明して行きます。

気になる受験資格、試験日など説明して行きます。

- 受験資格

- 試験回数

- 試験地

- 受験料

- マークシート方式

- 出題数及び試験時間

受験資格

乙種及び丙種を受験する際は、受験資格は不要です。

誰でも受けることが可能になります。高校生にも人気が高い資格になります。

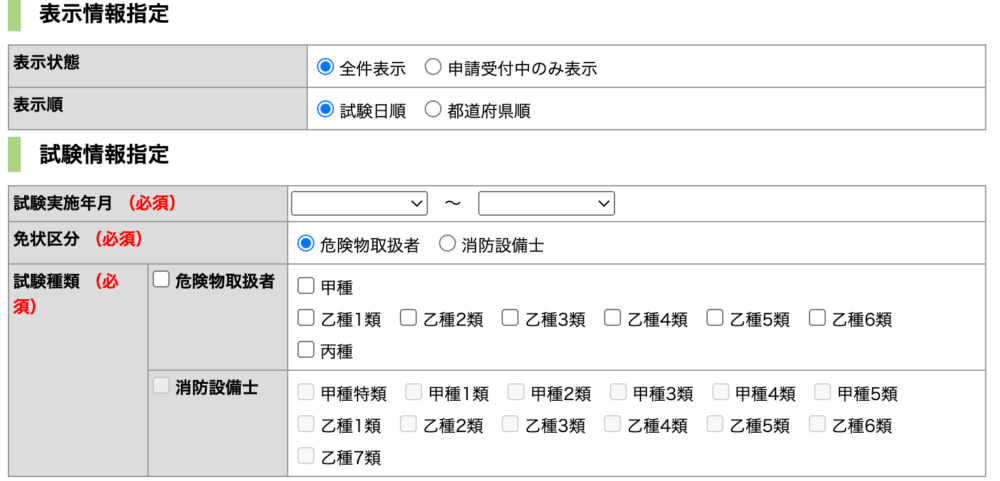

試験回数

試験は1年間で何回も開催されています。

資格によっても違うため、一度調べることをおすすめします。 試験情報検索する。

一年中何度も受験が可能です!

試験地

試験は全国各地で開催されています。

地域別に調べてみることをおすすめします。 試験情報検索する。

試験日から検索する方法はこちらです。

都道府県別の検索画面はこちらです。

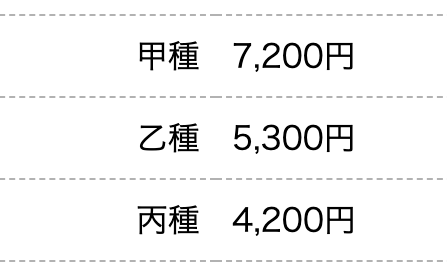

試験手数料

試験手数料(消費税非課税)は下表のとおりです。払込み方法は書面申請と電子申請で異なります。なお、一旦払込みされた試験手数料は、お返しできません。

下記、試験手数料は2025年2月1日現在。

甲種が一番高く、丙種が一番安い!

マークシート方式

筆記試験(マークシート)で行います。

甲種・乙種は五肢択一式、丙種は四肢択一式になります。

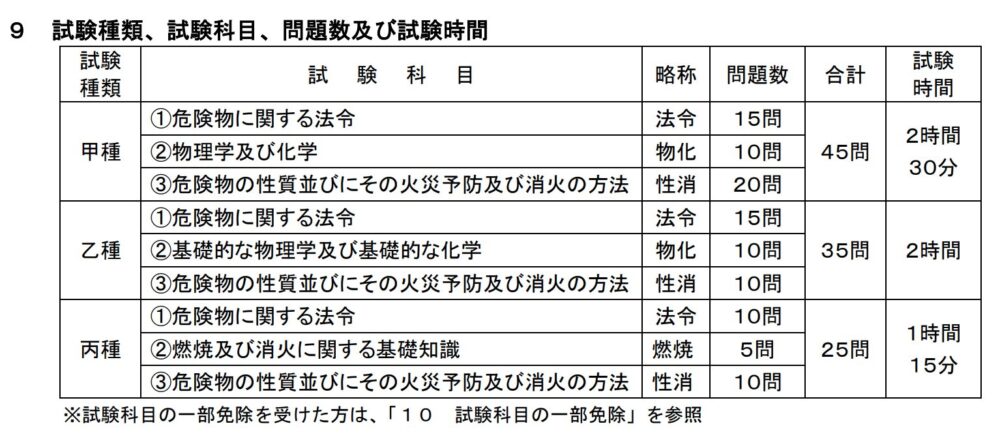

出題数及び試験時間

危険物の試験種類、試験科目、問題数及び試験時間は以下になっております。

危険物取扱者資格の合格率

危険物取扱者資格の合格率について解説します。受験の参考にしてください。

- 受験者の推移

- 丙種の合格率

- 乙種の合格率

- 甲種の合格率

- 【令和5年】都道府県別の合格者数

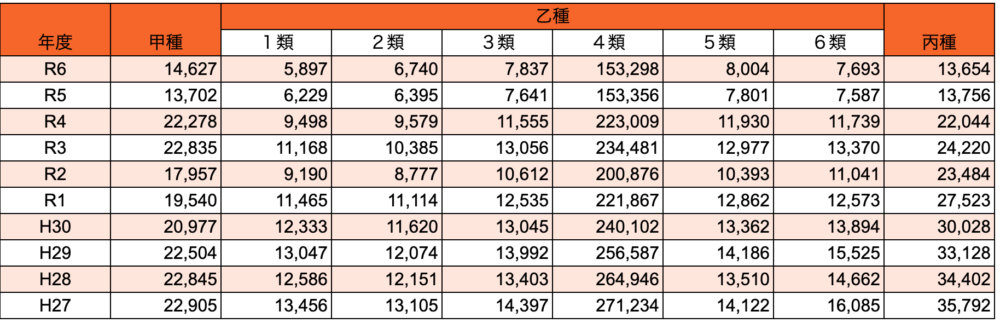

受験者の推移

消防試験研究センターが発表したデータでは、年間20万人以上の方が受講されています。

各項目では以下の通りになっています。

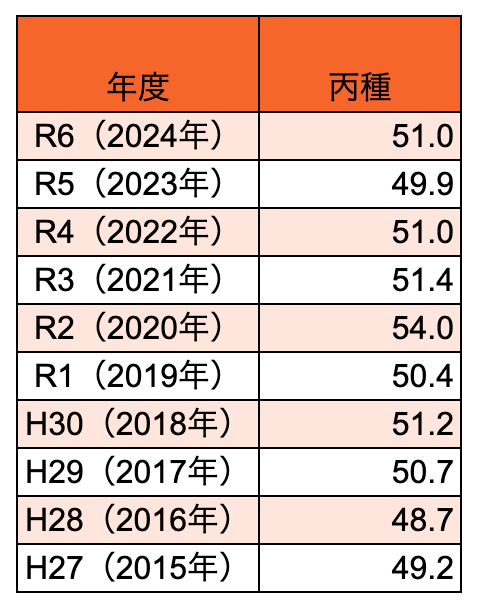

丙種の合格率

丙種危険物取扱者試験の合格率は50%前後で、受験者の2人に1人が合格しており、難易度はそこまで高くないといえます。

丙種危険物取扱者試験の合格率は以下のとおりです。

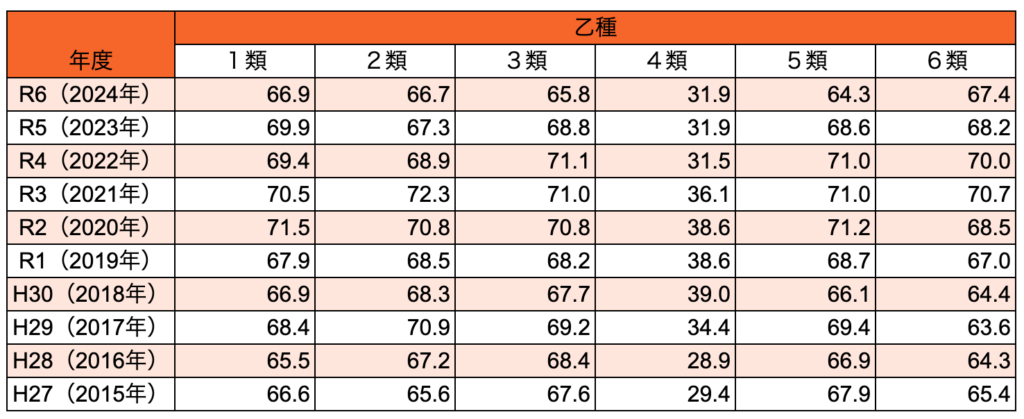

乙種の合格率

乙種危険物取扱者試験の合格率は、第4類のみ30%前後で、他は60〜70%程度となっています。

第4類は登竜門のような立ち位置のため、多くの方が受験するため、低い結果です。全体的に難易度はそれほど高くないと言えるでしょう。

乙種危険物取扱者試験の類ごとの合格率は以下のとおりです。

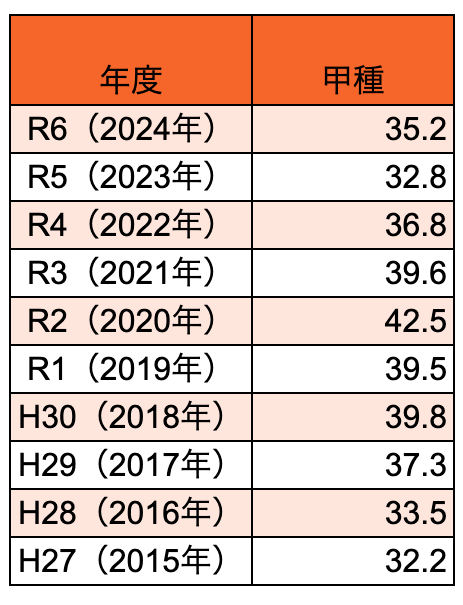

甲種の合格率

最も取り扱える危険物の範囲が広い、危険物甲種試験は合格率が30〜40%程度で、難易度は高いです。

大学等で化学の知識を身につけた人や乙種の免状を交付されている人が受験しても3人に1人程度しか受からないことからも、難易度の高さがわかります。

甲種危険物取扱者試験の合格率は以下のとおりです。

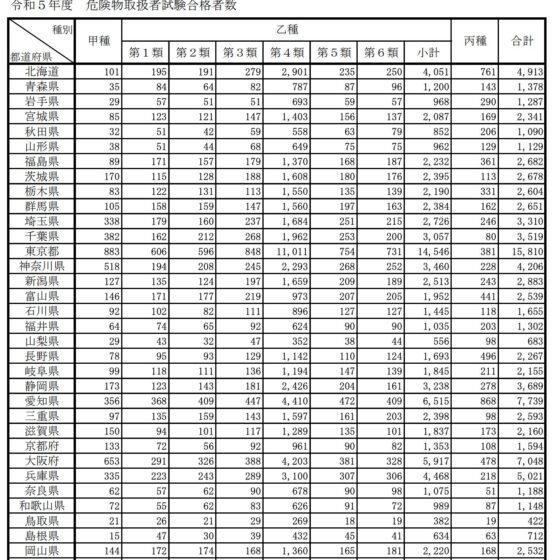

【令和5年】都道府県別の合格者数

令和5年度危険物取扱者試験合格者数は、合計で122,942人になります。

年間多くの合格者が誕生しています。

以下は一例です。全ての都道府県の合格者数を知りたい方はリンクからご確認ください。

東京都乙4類の合格者数は、1万人以上です!

危険物取扱者の難易度

危険物取扱者は、扱える危険物の範囲や受験資格によって甲種・乙種(1〜6類)・丙種に分かれます。

甲種は広範囲をカバーするぶん化学知識が求められ、乙種は類ごとに取得しやすい一方で複数回受験が必要な場合があります。

丙種は対象物質が限られるため比較的取り組みやすい反面、将来的に扱える業務が少なめです。ここではそれぞれの特徴と難易度を簡潔にまとめます。

①「危険物に関する法令」

②「物理学及び化学」

③「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」

丙種

問題数は①10問、②5問、③10問です。全体の問題数の合計は25問になります。

問題数は一番少なく、難易度も低いです。

実際に、出題内容も基礎的な内容が多く比較的簡単です。

受験資格も不要なため、高校生でも受験ができます。

簡単な領域を把握したい人や、実務で限られた危険物を扱う人に向いてます!

乙種

問題数は①15問、②10問、③10問です。全体の問題数の合計は35問になります。

丙種と比べると、問題数、難易度は少し上がります。取り扱う危険物の性質などに関する専門的な知識が問われます。

受験しやすい利点がある一方、1〜6類をすべてそろえる場合は複数回の学習計画が必要になる点が特徴です。

乙4類は登竜門になります。

甲種

問題数は①15問、②10問、③20問です。全体の問題数の合計は45問です。

本格的な物理・化学の知識が問われるうえに、取り扱う危険物の範囲も幅広く、難易度は高いです。

幅広い危険物を扱える資格として位置づけられています。理系大学卒などの受験要件があり、化学や物理の知識を深く理解しておくことがポイントになります。

甲種は一番難易度が高いです!取得すれば昇進などにも有利!

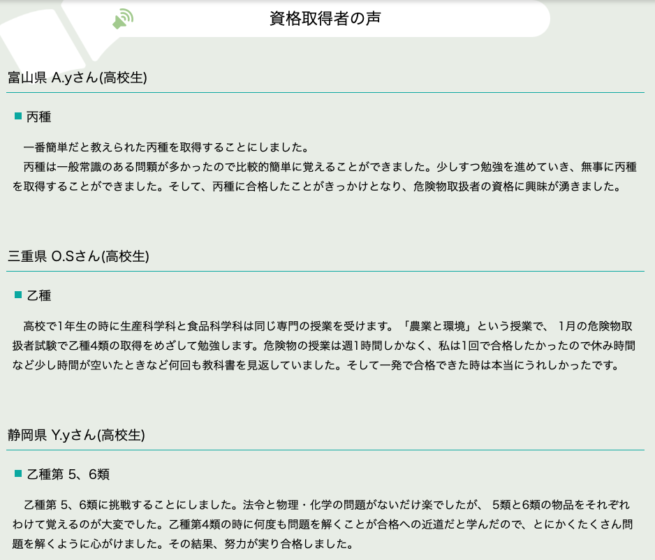

高校生でも取得できる

丙種、乙種には受験資格に制限がないため、高校生でも受験が可能です。

以下は資格取得者の声です。ぜひ、参考にしてください。

出典:一般財団法人 消防試験研究センターより

危険物取扱者の資格取得するメリット6選

危険物取扱者の資格を取得するメリット6選について解説します。

- 危険物に関する専門知識が身につく

- 資格手当で給料が上がる

- 昇格の可能性がある

- 就職先の選択肢が増える

- 社会貢献

- 周りから尊敬される

危険物に関する専門知識が身につく

危険物取扱者するメリットですが、専門知識が身に付く点があります。

なぜなら、合格しなくても勉強することで知見が増えるため。

例えば、火災や災害リスクを軽減する方法や法令に関しても学ぶことができるので、大きなメリットがあります。

そのため、仮に資格が取得できなくても、専門的な知識を身につきます。

危険物の取り扱いは知見がないと難しいです!

資格手当で給料が上がる

資格を取得すると、給与が上がります。

理由は、企業によって資格手当などの制度が準備されているため。

私の実体験ですが、資格取得した際に一時金として支払いがありました。友人の場合、毎月の給与が増加したケースもあります。

さらに、高難易度の資格も取得すればより一層高い内容のキャリアアップも狙えます。

昇格の可能性がある

危険物取扱者は将来的に昇格する可能性があります。

部署によっては危険物保安監督者の選任が必要なため。

実際に、政令で決まった職場では、危険物保安監督者の選任が必要です。選任される方は管理職の場合が多く、昇格が可能となります。

おさらいですが、危険物取扱者を取得することで昇格に近づけます。

就職先の選択肢が増える

危険物取扱者の資格すれば、就職先の選択肢が増えます。

有資格者でさまざまな職場でニーズが高いです。

、違う職場で活躍が可能です。

就職先の選択肢が増えることで、自分に合った働き方や環境で仕事することが可能です。

定年先の就職先として、ガソリンスタンドも人気です!

社会貢献

危険物取扱者は、社会への貢献にもつながります。

災害を発生させないことが重要だから。

安全な職場環境を維持し、事故の発生を防ぐことで、社会全体の安全性が向上し、地域社会や産業界に良い影響を与えます。

そのため、危険物取扱者が安全管理が継続できれば社会貢献にも繋がります。

周りから尊敬される

危険物甲種などの難関資格を取得できれば、周りから尊敬されます。

理由は、取得が簡単な資格ではないため。

職場の中に危険物取扱者を持っていない組織で仕事されている方は、資格取得することで周りから尊敬されます。 意外と実感できると思います。

なので、結果的に

高卒で保有している人も少ないです!

危険物取扱者の将来性

危険物取扱者は、企業が安全に業務を続けるうえで欠かせない資格として重宝されています。ガソリンや薬品を扱う業界だけでなく、幅広い製造工程で取り扱う物質は多岐にわたります。

試験の難易度こそ一定の対策が必要ですが、実務での需要は今後も安定的に続くと見込まれます。ここでは、国家資格としての位置づけや企業の選任義務、さらに製造業全般での重要性を順に紹介します。

重宝される国家資格である

消防法などの法令に基づく保安技術を証明する国家資格です。

取得者は企業からの信頼が高まり、安全管理体制を強化したい現場で優先的に採用される傾向があります。

危険物取り扱うためには選任が必要なので、資格を取ることで周囲から信頼され、仕事の幅も広がります。

そのため、キャリアアップ、就職、転職を目指す方にもおすすめの資格だと言えます。

危険物取扱者を必要な企業が多い

工場や倉庫など、危険物を保管・使用する事業所では有資格者の配置が義務付けられています。

必要不可欠な存在であるため、資格があると手当や待遇面でプラスの影響が期待できます。

例えば、ガソリンスタンドでの給油や製造業で作業を行う際など、さまざまな場面で活用されています。

選任する必要があるため安定し高いニーズがあります。将来的にも危険物取扱者の仕事がなくなる可能性は低いです。

製造業では重宝されます!

全ての製造業からなくならない

多様な製品において引火性や爆発性を持つ原材料が使用されるため、危険物の知識は長期的に需要が続きます。

機械の自動化が進んでも、保安管理のための人的知識や監督は不可欠とされるでしょう。

危険物取扱者の資格の必要がなくなる可能性はかなり少ないと思います。

そのため、製造業がなくならない限り、資格の価値がなることは限りなく低いです。

まず、取るべき資格は乙種4類

冒頭にも説明しましたが、危険物取扱者の資格は甲種・乙種・丙種の3種類に分かれます。

その中でも乙種4類は、比較的身近な石油類の取り扱いが中心のため、実用性が高く、特に人気が高い資格です。

多くの業種でニーズが高く、必須の資格。

乙種4類は危険物は、ガソリンや灯油などの生活に欠かせないもの多いため、ニーズが高いです。

そのため、様々な業種でのニーズが高く、必要とされる場面が多くあります。どのような職場で活かせるのかについては、後述します。

乙種は高校生でも受験可能。取得する高校生も多い。

乙種には受験資格が必要なく、誰でも受験が可能です。

高校生でも取得している方も多いです。比較的短な資格だと思います。

乙種4類の出題形式は五肢択一です。マークシートになります。

実技なし、試験時間は2時間となります。

電卓の使用は不可です。

出典:一般財団法人 消防試験研究センターより

合格基準(正答率)は3科目ともに「60%以上」が必要

3科目のすべてで60%以上の正答率が必要です。そのため、3科目すべてを均等に勉強する必要があります。苦手科目の正答率が60%を切ると、ほかの科目で高い点数をとっても不合格になるのです。

科目①危険物に関する法令:

正解数 9問/15問(60%)

科目②基礎的な物理学及び基礎的な化学:

正解数 6問/10問(60%)

科目③危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:

正解数 6問/10問(60%)

試験当日の流れ・注意点5つ

当日は緊張しやすいものの、事前準備で落ち着いて臨めます。持ち物の確認や時間配分を把握しておくと、想定外のトラブルを防ぎやすくなります。問題を解く順番を決めたり、見直しの時間を確保したりすることも重要です。ここでは、現場でよくある注意点を順番に解説します。

- 試験会場まで気

- 当日の持ち物

- 試験会場の雰囲気

- 解答テクニック

- 試験当日に慌てないための最終確認

試験会場までルートを確認

試験会場に問題なく到着できるか事前に確認しておきましょう。

なぜなら、道に迷ったり、電車の遅延などの可能性があるため。

特に訪れたことがない試験会場の場合、道を間違えて集合時間に間に合わないケースがあります。

試験に遅れないように事前に確認しておきましょう。

会場には余裕を持って、集合時間の30分前には到着しましょう!

当日の持ち物

受験票や筆記用具、身分証明書は必須です。

特に、受験票に証明写真がないと受講できない場合があります。

例えば、筆記用具のシャーペンにも指定があるケースがあり、試験中は筆箱なども机上に置けません。

そのため、筆記用具にも条件もありますので事前に確認してください。

消せるボールペンは使用禁止です!

試験会場の雰囲気

会場は静かな環境ですが、隣の席との距離が近い場合もあります。余裕を持って到着し、周囲に飲み込まれないよう心がけましょう。

雰囲気に飲まれてしまうと、実力が発揮できない可能性があるため。

私の実体験ですが、「試験」というだけで緊張してしまい、焦って受験した経験があります。

緊張しやすい人は、早めに会場について落ち着いて受験できるようにしましょう。

解答テクニック

問題数を把握して全体の所要時間をイメージしやすくすると、慌てずに取り組めます。

わからない問題に執着しすぎると、試験時間がなくなります。

例えば、簡単に答えられる問題から先に解き、難易度の高い設問は後回しにして余裕を生み出す方法もおすすめです。

ですので、答えやすい問題から解答するのがおすすめです。

解答を見直す時間も確保しましょう!

試験当日に慌てないための最終確認

前日の復習メモを見直し、持ち物の再チェックを行うと、当日トラブルが起きにくくなります。

予想外の事態が発生しても焦らず対処できるよう、移動時間や休憩のタイミングにも気を配りましょう。

合格後の手続きと資格活用

合格通知を受け取った後は、まず免状の交付申請を行い、実務で活かす準備を進めます。ガソリンスタンドや工場など、資格保有者が求められる現場は多岐にわたります。さらに他の安全管理系資格との併用で、転職や昇給といった可能性も広がります。

ここでは合格発表から免状取得までの手続き、就業シーンでの具体的な活用法、そして複数の資格を組み合わせる利点について取り上げます。

合格発表・免状取得の流れ

試験結果は数週間後に通知されます。

合格が確定したら、交付申請書を受け取り必要書類を揃えて管轄の窓口へ提出します。

受理後に免状が交付され、正式に資格保有者として活動できます。

速やかに申請しましょう!

危険物取扱者資格を活かせる職種・業務

燃料の取り扱いを行う施設や化学工場、物流拠点などで需要があります。

資格があると設備管理や安全対策を任されるチャンスが増え、業務範囲の拡大や役職へのステップアップにつながる場合があります。

もっとも有名な業務はガソリンスタンドですが、危険物の取り扱い業界では重宝されます。

資格があると将来の選択肢も広がります。

他資格との相乗効果

消防設備士やボイラー技士など、同じ安全領域の資格を並行して取得すると職場での信頼度が高まりやすくなります。

企業が求めるスキルが総合的に備わり、転職市場でも有利な存在として評価されやすいです。

危険物の取り扱いを熟知しつつ、別の資格もあると相乗効果があります。

そのため、他の資格を取得することで市場価値が上がったります。

若いうちに資格取得しましょう!

よくある質問

この章では、危険物取扱者を目指す人が抱えがちな疑問をまとめています。学習段階での不安や試験後の手続きについて、ポイントを押さえた回答を用意しました。対策の方向性を明確にし、スムーズに合格を目指す参考にしてください。

化学が苦手でも合格できる?乙4は本当に難しい?

化学分野に抵抗を感じる人も、出題の基本を押さえれば対処できます。乙4は受験者数が多く難易度が注目されがちですが、頻出範囲を繰り返し学習すれば十分突破可能です。

しっかり勉強すれば合格できます!

甲種 vs 乙種、どちらを先に目指すべき?

甲種は要件が多く知識量も広い一方、取得後に扱える範囲が大きい特徴があります。乙種は受験条件が緩やかで取り組みやすく、複数の類を積み重ねて実務経験を活かす選択肢も検討しやすいです。

試験に落ちた場合、再受験のタイミングは?

試験は自治体によって頻繁に実施されるため、早期に次のチャンスを狙えます。学習計画を振り返り弱点を補うと、同じ失敗を繰り返さず合格に近づきやすくなります。

何度も受けることで合格に近づきます!

免状の有効期限や更新は必要?

免状に有効期限はありませんが、氏名や住所が変わった際は書換えが必要です。更新制度はないため、一度取得すれば手続きを継続しなくても資格は保持できます。

また、免状の写真の書き換えは10年毎に必要になります。

詳しくはこちらのリンクでご確認ください。

おすすめの参考書

危険物乙種4類のテキストは数多くあります。 おすすめのテキストを紹介して行きます。

予想問題が充実していて、ポイントをうまくまとめています。

効率よく勉強したい方には、ユーキャン予想問題がおすすめです。

わかりやすい語呂合わせなどがあります。そういった勉強方法が好きな方はこちらをおすすめします。この一冊で合格できるようにまとめられています。

③10日で受かる!乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格増補改訂版(ツールボックス)

10日で受かると謳い文句があるように、重要なポイントをわかりやすくまとめています。短期集中で勉強したい方はこちらで勉強することをおすすめします。

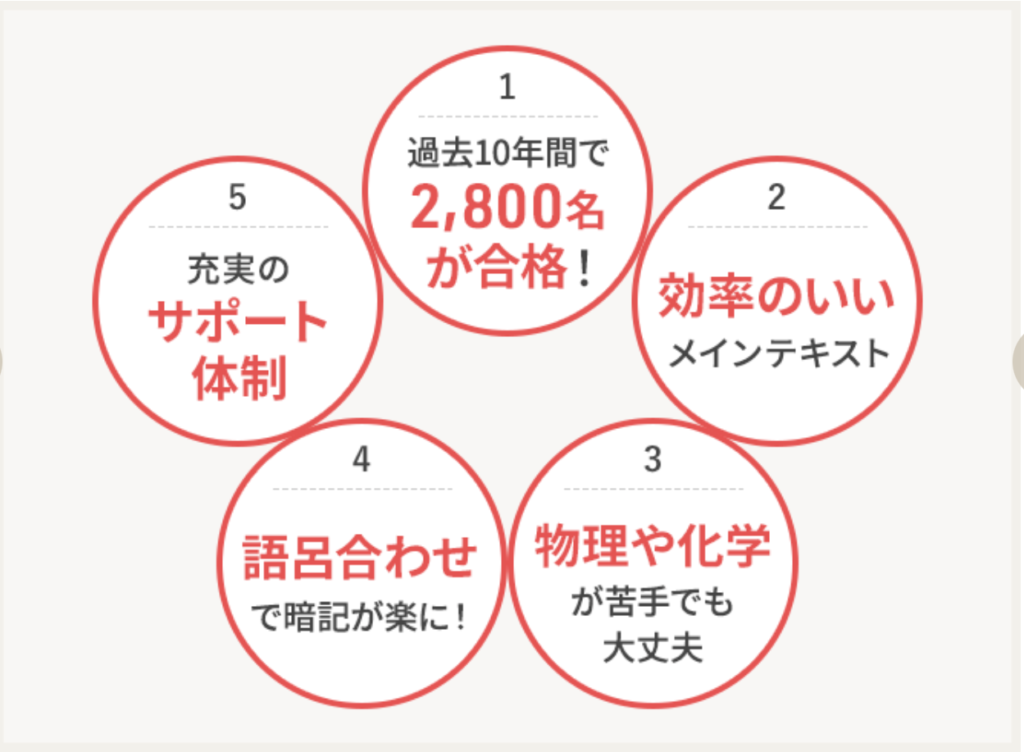

独学が苦手な方はユーキャン通信講座がおすすめ!

資格が取りたいけど、独学勉強が苦手な方、何度か不合格になった方はユーキャン通信講座がおすすめです。

なぜなら、手厚いサポートが受けられ、効率よく勉強できるためです。

実際にユーキャン通信講座を利用して合格した方は多数います。社会人の限られた時間で資格勉強は難しいです。手頃な金額から開始できますし、合格して転職するとあなたにとって何倍もプラスになってかえってきます。

なので、独学勉強が苦手な方、何度か不合格になった方はユーキャン通信講座を始めましょう。

誰かにサポートしてもらえることで勉強も継続しやすくなります!

出典:ユーキャン

1.過去10年で2,800名が合格!

2.効率のいいメインテキスト!

3.物理や化学が苦手でも大丈夫!

4.語呂合わせで暗記が楽に!

5.充実のサポート体制が充実!

まとめ

この記事では危険物取扱者とは?から様々な点について解説しました。

取得することで、給与アップや転職に有利になることがあり、将来的なニーズも高い資格です。これから受験する方の参考になれば幸いです。

・危険物取扱者はニースが高く、スキルアップにおすすめ

・危険物取扱者はしっかり勉強すれば取得可能

・独学が苦手な方は通信講座がおすすめ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=19177639&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0630%2F9784426610630.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=20351641&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8458%2F9784770328458_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eba374c.62f24194.1eba374d.ef81ef38/?me_id=1213310&item_id=18757274&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4462%2F9784907394462.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)